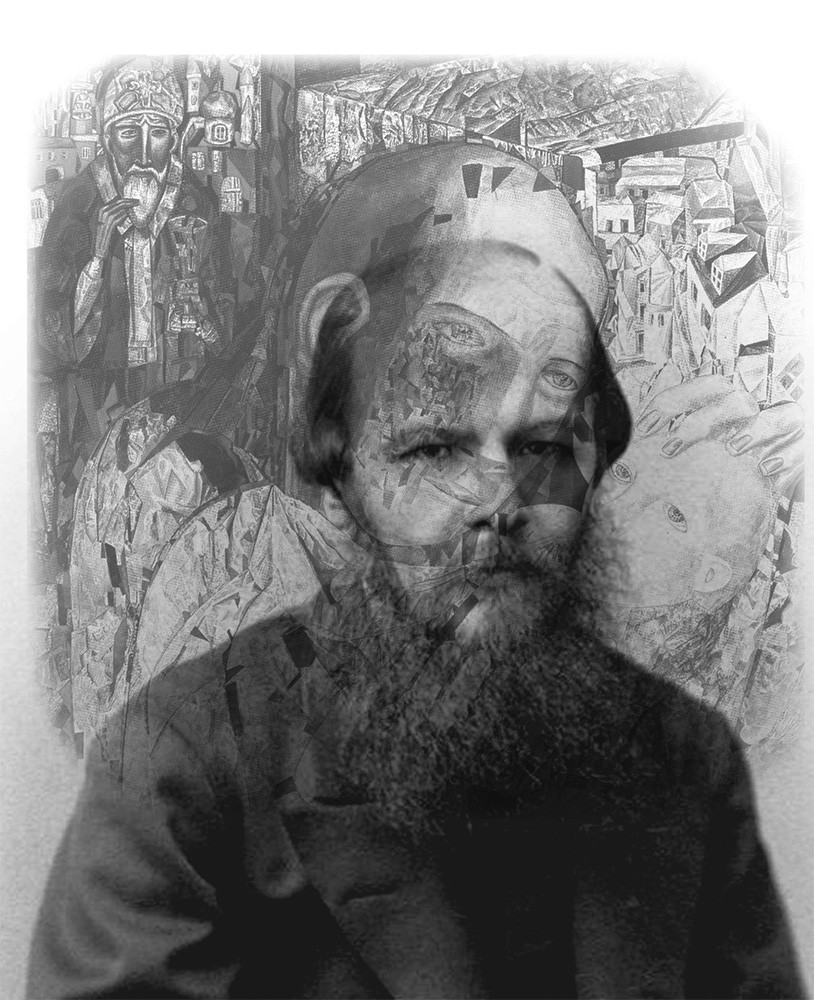

Достоевский и раненая самость

Психологическая анатомия духовного напряжения

В наше время Достоевского принято воспринимать либо как пророка религиозной идеи, либо как философа страдания, либо как социолога преступлений и наказаний. Его высказывания выдергиваются из контекста, превращаются в цитаты для заголовков и мемов. Но за всем этим шумом теряется главное: Достоевский – не моралист и не мистик. Он – писатель боли. Точнее, травмы.

Его герои живут не в логике греха, а в логике разрушенного «я». Их поступки рождены не свободой, а разломом. Они не выбирают – они пытаются выжить, удержать себя от распада, от безликости, от чувства внутренней пустоты. В центре этих текстов – не злодей, совершающий преступление, а человек, потерявший опору. Стыдящийся, сгорающий, нуждающийся в подтверждении собственного существования.

Поэтому читать Достоевского сегодня важно не ради цитат и не в порядке спора с нигилизмом. А как обращение к психологии предельного. Его романы дают доступ к опыту, который трудно выдерживать: это исследование человека, чья идентичность не состоялась, а распалась – на взгляд, на вину, на просьбу быть увиденным.

Достоевский работает не с идеями, а с болью. Не с системой, а с криком. Не с грехом, а с раненой самостью, которая отчаянно пытается найти, к чему ей привязаться, чтобы не исчезнуть.

Самость и раскол: как устроен внутренний мир героев

Герои Достоевского не обладают устойчивым «я». Они не действуют из центра – потому что этого центра у них нет. Все их существование – попытка его построить: из взглядов других, из страданий, из идеи, из преступления, из любви, из унижения.