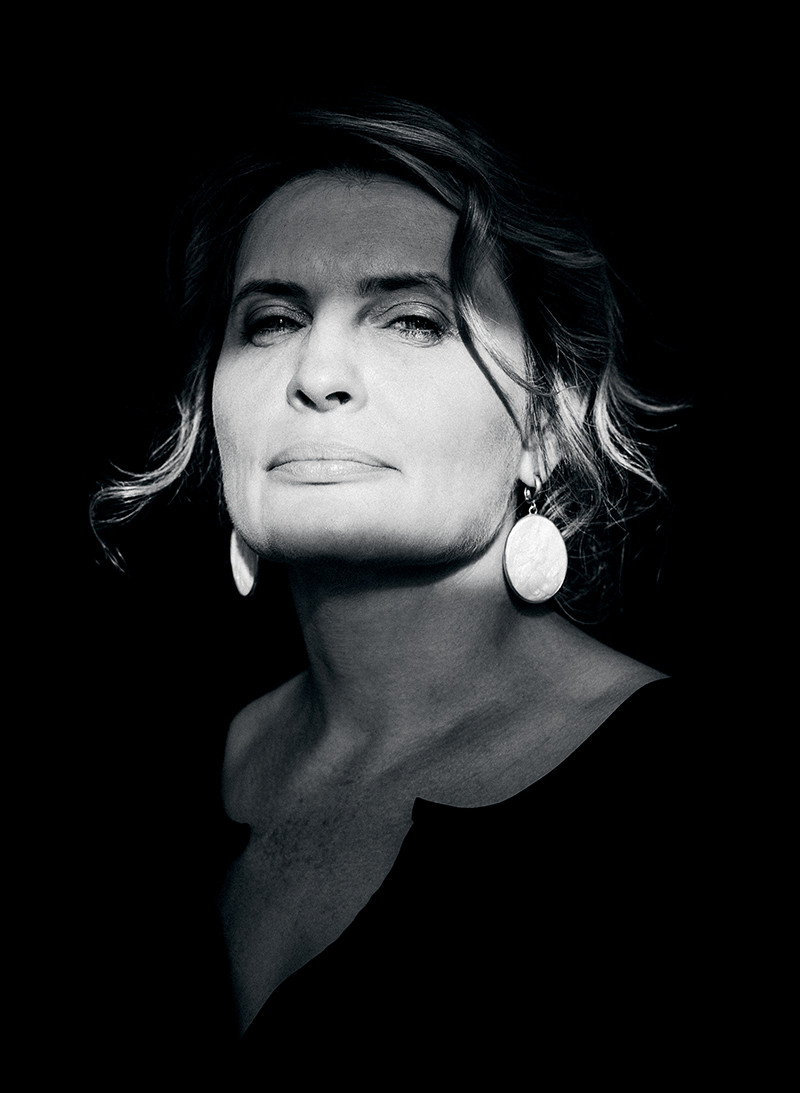

Светлана Миронюк: «Одна жизнь = несколько карьер с множеством развилок»

Будущее работы беспокоит всех. От того, каким оно будет, зависит очень многое в жизни каждого человека. Востребованность, реализованность, устойчивость, благосостояние, смысл жизни, планы, наполненность, выживание — да и много еще чего. Поэтому нам так хочется угадать, предсказать или узнать об этом как можно больше

Смена парадигмы

В рейтинге поисковых запросов Google по всему миру упоминаемость словосочетания «будущее работы» в последнее десятилетие устойчиво растет и не очень отвлекается на циклические кризисы, подъемы экономики или глобальные катаклизмы. Запрос на новые компетенции превратился из забавного «футуризма» с придумыванием несуществующих профессий в широко обсуждаемый фактор нестабильности и неопределенности, от которого зависят судьбы и компаний, и людей.

Чему учить, кого готовить, что автоматизировать, какие вакансии открывать, какие компетенции будут нужны для каких ролей, где добрать недостающие знания или те, на которые вот-вот появится спрос? Казалось, что ответы на эти вопросы понадобятся нашим детям, что у нас есть еще лет 10–15. Но волна ажиотажного запроса на новые компетенции захлестнула все поколения. Все хотят чему-то доучиться: кто-то осваивает код, кто-то штурмует цифровой маркетинг, а кто-то учит английский язык. Как будто именно эти навыки станут страховкой от неопределенности на рынке труда.

Но правда в том, что никто этого не знает наверняка.

Нас не готовили к многовариантному профессиональному сценарию: что за всю жизнь придется поменять несколько, честнее сказать много, профессий, отраслей и компаний, не раз серьезно учиться и переучиваться, многое начинать с какого-то начала и что это не личная катастрофа, не ошибка, а та самая новая норма цифрового мира, в котором оказалась наша цивилизация.

В этой новой нормальности, где экономики работают нестабильно, возникают новые сценарии выполнения работы, которым нигде не учат. Мир работы меняется: старые правила перестали работать, а новые еще не сложились — переходный период, трансформация.

Корпоративные университеты, бизнес-школы, центры переобучения и новых компетенций называются дополнительным профессиональным образованием (ДПО). Но формальное деление на основное образование и дополнительное в цифровом мире устарело. В индустриальную эпоху работала модель «одна жизнь = одно образование = одна профессия = одна карьера», и можно было 20 лет держаться на единожды полученных знаниях и навыках основного образования и что-то апгрейдить за счет дополнительного. Получить в 40 лет диплом с известным брендом бизнес-школы и карьерный рост по месту работы в качестве поощрения. И так на старом багаже знаний и новом опыте строить карьеру дальше, еще лет 20.

Сегодня образовательная активность становится частью регулярной деятельности человека, прошитой в его жизненный сценарий примерно так же, как занятия спортом или ЗОЖ.

Так появляется новая формула занятости «одна жизнь = непрерывное образование + саморазвитие = несколько профессий + новые компетенции = несколько карьер с множеством развилок». Эта модель диктует образованию совершенно иную парадигму.

Именно дополнительное профессиональное образование поможет тем, кто потеряет работу сейчас, в кризис, или в будущем. Автоматизация и дальше будет уничтожать рутинные операции, повышая роль творчества, которое мы заменяем набившим оскомину словом «креативность». Люди будут острее соперничать в творчестве — так же, как и в освоении новых навыков.

«Сапожник без сапог»

Традиционные образовательные институты оказались не готовы к цифровому переходу — это показал вынужденный онлайн во время локдауна. Эта неготовность была в большей степени идеологической, методологической, чем технологической или ресурсной. Как в старой пословице, сапожник сам оказался без сапог: помогая другим ориентироваться в цифровом мире, осваивать новые компетенции и менять бизнес-модели, сами образовательные институты продолжали жить и создавать свои программы в привычной аналоговой модели. И пока продолжают.

Так СМИ, попав в начале 2000-х в воронку индустриальной цифровизации, пытались впихнуть привычные им аналоговые форматы в новые цифровые каналы — первая полоса, утренняя и вечерняя газеты, бумажная версия главнее сайта, если выложим фильм на сайт, то его не будут смотреть в эфире… И точно так же, как сейчас образовательные организации, СМИ тогда уповали на силу своих брендов и на важные для аудитории репутацию, ценности и профессиональные принципы. Но простота доступа, удобство и скорость получения информации быстро разрушили десятилетиями складывавшуюся лояльность аудиторий своим любимым СМИ. Ей на смену пришла новая цифровая лояльность, уже не опирающаяся на медийные бренды прошлого.

Новая цифровая лояльность возникла и в образовательной индустрии. Ее появление связано с ростом внимания к образовательному опыту как сквозному переживанию, связанному с образовательным процессом.

Новой ценностью стало понимание, что образовательный опыт нужно уметь проектировать, измерять и непрерывно совершенствовать.

Мантру про персональные образовательные треки в обучении повторяют все, но немногие приблизились к тому, чтобы действительно их построить. Персональные сценарии для каждого человека возможны только на цифровой основе, на базе автоматизированных решений и сквозного анализа данных, например метрик прогресса студента в процессе обучения. Как и метрик прогресса каждого преподавателя — в том, чтобы слушатель усвоил тему, получил новые навыки и использовал все это в реальных проектах. Тут нет ничего революционного, так строилась массовая персонализация в отраслях, раньше образования вступивших в цифровую трансформацию: банкинге, ретейле, телекоме или медиа. Образование как индустрия в силу своего консерватизма, похоже, опаздывает с собственной цифровой трансформацией.

Образование как новое медиа

Экономика впечатлений базируется на опыте клиентов, их постоянно меняющемся запросе на упрощение и удобство процессов. Отношение к образовательным продуктам меняется так же, как и к другим товарам и услугам. Это бесконечная борьба за внимание человека: за его мозги, глаза и уши, время. Тут нужно уметь и постоянно удивлять, и крепко удерживать в своей орбите. В экономике впечатлений у образования должна быть особая роль, но оно к ней, увы, пока не готово.

Образование — креативная индустрия, образовательный контент глубокий и длительно усвояемый, он по своей сути обеспечивает высокую лояльность аудитории. Слушатели не просто разово потребляют образовательный контент, как, например, развлекательный, — они вступают в длительные эмоциональные отношения с теми, кто их учит. Школа нужна выпускникам намного дольше, чем, собственно, длится само обучение.

Налицо увеличение значимости технологической стороны образования. Получение впечатлений, углубление вовлеченности в обучении носит вспомогательный характер, но в конкуренции за внимание человека они незаменимы. Образование само движется в сторону медиа, поэтому в нем проявились медийные черты: от геймификации до сторителлинга, от сценарных подходов к занятиям до технологий управления вниманием аудитории в духе лучших стендапов. Но все это с фокусом на решение образовательной задачи, а не развлекательной — инструменты одинаковые, цели разные. Виртуальный класс и эфирная студия — по сути одно и то же. Учебная мультимедийная симуляция — по сути компьютерная игра. Эксперименты с технологиями виртуальной и дополненной реальности идут в образовании полным ходом.

Именно медийные решения позволяют помещать учебу в контекст времени, места и, что самое главное, интересов студента, то есть ориентируя ее на текущие потребности.

Как в театрах или на телевидении, в образовании будет появляться все больше продюсерских команд с медийными и цифровыми компетенциями. Они будут помогать в сборке сложных цифровых учебных продуктов, разрабатывать игры, поддерживать и усложнять работу виртуальных классов, в общем, помогать трансформировать традиционный образовательный контент в мультимедийный. Медийность стала для образования новой живой энергией, добавила зрелищности, интерактивности и обратной связи — все то, что позволяет глубже понять и усвоить содержание.

Она же и усложняет требования к преподавателям и профессорам. Им тоже придется серьезно меняться. Образованию сейчас как никогда нужны яркие личности. Работают законы сетевого рынка: при выборе места учебы люди начинают ориентироваться не только на академичность и исследовательскую новизну, но и на узнаваемость, цитируемость, публичный профиль преподавателя, а в аудитории — на его харизму, современность и авторский взгляд. Всему этому — умению работать в камеру, управлять интерактивом, импровизировать, создавать и поддерживать свою репутацию и экспертность не только в книгах и научных статьях, но и в социальных медиа, влогах, подкастах и собственных YouТube-каналах, то есть современной публичности, — профессорам и преподавателям придется учиться. Даниэль Канеман, Дэн Ариэли и Нуриэль Рубини — профессора, настоящие академические селебрити, которые давно работают как медиа имени себя.

Машины или искусственный интеллект в обозримой перспективе вряд ли смогут заменить хороших профессоров, но они будут прекрасным средством доставки контента в головы слушателей. Однако доверие, независимость, коммуникативность, командная работа, эмпатия — это то, чему человек может научиться только у человека.

Во время кризисов люди склонны сокращать потребление, но они продолжают тратить деньги на впечатления и особенно — на полезные впечатления. Аудитория развернулась к образованию во время пандемии, и те, у кого были более или менее зрелые онлайн-решения, позволяющие учиться удаленно, собрали хороший урожай и получили поток клиентов, которых не видели у себя раньше. Вызов нового этапа сейчас — конвертировать этот пик интереса в долгосрочные отношения.

>50% составил рост выручки ведущих EdTech-компаний страны с вводом режима самоизоляции: I кв. 2019 г. — 3,19 млрд руб., I кв. 2020 г. — 4,80 млрд руб.

Источник: Рейтинг 40 крупнейших компаний онлайн-образования. Smart Ranking /РБК (данные за 2019 г. — на стр. 55)

Заметные игроки

Не только традиционное образование двинулось в сторону медиа. Есть и встречное движение. Традиционные цифровые СМИ в России в этом году дружно шагнули в образовательную отрасль. Почему?

Во-первых, это огромный растущий глобальный рынок, его масштабы оценивают в десяток триллионов долларов в перспективе ближайших десяти лет. Тренды будущего работы говорят, что образовательный пирог будет расти очень быстро.

Во-вторых, массмедиа уже пережили трансформацию своего рынка с гонкой форматов и невиданным витком битвы за клиентов. Образовательные продукты дают СМИ больше возможностей монетизации, чем новостные, аналитические и, возможно, даже развлекательные. В онлайн-образовании есть все, с чем деловые медиа умеют работать: мультимедийный контент, научно-популярная тематика, ньюсмейкеры и эксперты, умная состоятельная аудитория, нацеленная на саморазвитие; и при всем этом лучшая маржинальность. Как в известном анекдоте: из деталей, из которых раньше собирали пулемет, теперь выходит прекрасная швейная машинка, которая начинает приносить СМИ дополнительные доходы.

Поэтому Bell устраивает платные лекции стэнфордских профессоров, Forbes запускает коучинговые программы, РБК экспериментирует с образовательными курсами в онлайне. Не отстают и цифровые платформы: Mail.ru и «Нетология» запустили свои MBA-программы, «Яндекс» учит предпринимателей в «Практикуме», и это только начало. Такая массовая экспансия говорит, что традиционное образование, как и многие другие отрасли до него, попало в цифровую воронку и его привычные бизнес-модели рано или поздно сломаются, им на смену придут другие.

Есть пять основных групп игроков, которые сегодня активны на образовательном рынке.

- Традиционные образовательные институты, сохраняющие стандарты и принципы традиционного офлайн-обучения, но сместившие фокус на образовательный онлайн, гибридные форматы или массовые онлайн-курсы. Их сила в известности бренда, традиционной лояльности к ним студентов, глубине работы с контентом и правах на него, а еще — в способности создавать новые знания, в том числе через прикладные исследования.

- Р2Р-проекты, построенные на принципе «люди учат людей», открытые несистемные индивидуальные образовательные ресурсы на YouTube, в Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена) или других социальных платформах. Их сила в доверии аудитории конкретным личностям, легкости и бесшовности форматов, нативности.

- Глобальные технологические гиганты, большие бренды и экосистемы, такие как Google, Facebook (соцсеть признана в РФ экстремистской и запрещена), Amazon и другие. Их сила в масштабе, обладании поведенческими и другими данными, лояльности аудитории и глубине ее понимания.

- Специализированные платформы онлайн-образования, изначально цифровые. Их сила в технологичности подходов и фокусе на алгоритмы и перспективные технологии.

- Гибридные локальные игроки, использующие свои языковые или региональные преимущества. В нашем случае это «Яндекс». Их сила в глубоком знании своей аудитории и экосистемности отношений с ней, как у глобальных технологических гигантов, однако языком и законодательством они в той или иной степени защищены от конкуренции с глобальными гигантами. Это позволяет им создавать, запускать, эффективно таргетировать и развивать разные образовательные продукты.

Самыми заметными игроками рынка образовательных услуг вскоре станут цифровые платформы — вроде Google в глобальном масштабе или «Яндекса» в российском. Эти компании могут зайти в любую отрасль, и образование — именно та, что укрепит их отношения с огромной аудиторией, где они могут многое изменить и где масштаб индустрии позволяет выстраивать системные решения. Возможно, кто-то из них уже начал движение в сторону образовательных маркетплейсов в своей орбите, появление которых в нужное время уменьшит значение и доходность традиционных участников образовательного рынка.

«Будущее неравномерно» (Уильям Гибсон)

Мы не знаем точно, какие профессии и роли появятся завтра, какие наборы компетенций будут в каждой из них нужны, — мы узнаем это только в процессе собственно развития, каждый раз проходя развилки и выбирая из множества то решение, которое окажется в итоге сначала лучшей практикой, а потом стандартом. Придумывать профессии и компетенции специально, как и немедленно осваивать все то, на что есть ситуативный спрос на рынке труда, — это как смотреть в зеркало заднего вида.

Но мы точно знаем, что нужно делать уже сегодня, чтобы не пролететь мимо своего нового профессионального завтра. Мы знаем вектор движения и видим, с какой скоростью несется этот поезд и кто его пассажиры.

Месяц назад в бизнес-школе «Сколково» появилась новая должность — директор онлайн-кампуса Школы по цифровому образовательному опыту студентов. Сейчас это новая специальность с современными цифровыми компетенциями, хорошим знанием мультимедиа, умением работать с вниманием аудитории и глубоким пониманием аналитики данных. Но еще полгода назад такая роль вызвала бы удивление, а три года назад она была бы признана чистым «футуризмом» из очередного форсайта про будущее работы.

Светлана Миронюк, проректор по развитию и координации Московской школы управления «Сколково». Руководила маркетингом и коммуникациями в Сбербанке. Более десяти лет возглавляла «РИА Новости». Получила MBA в Школе бизнеса Чикагского университета

Светлана Миронюк, проректор по развитию и координации Московской школы управления «Сколково». Руководила маркетингом и коммуникациями в Сбербанке. Более десяти лет возглавляла «РИА Новости». Получила MBA в Школе бизнеса Чикагского университета

Фото: Георгий Кардава